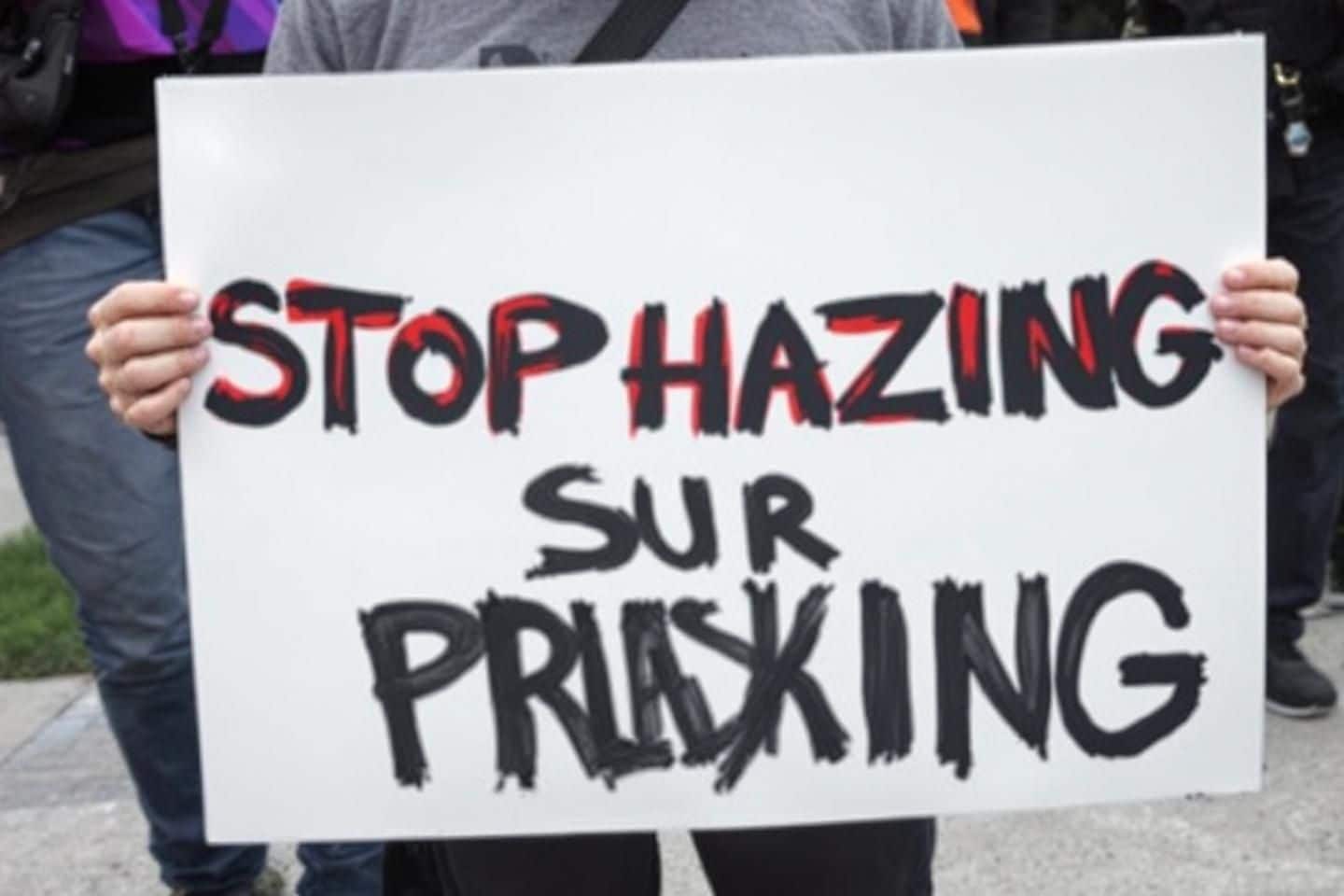

Chaque année, les témoignages de bizutage affluent à la rentrée dans les établissements d’enseignement supérieur. Avec mon expérience de membre active d’une association de parents d’élèves, je constate que malgré la législation, ces pratiques perdurent sous couvert de « traditions » ou d' »intégration ». Pourtant, briser ce cycle d’humiliation est possible, à condition de connaître ses droits et d’oser prendre la parole.

Le bizutage en France : un délit encore trop banalisé

En 2017, le Comité National Contre le Bizutage (CNCB) célébrait ses vingt ans d’existence et de combat pour faire reconnaître la gravité de ces actes. Deux décennies de sensibilisation qui ont permis des avancées significatives, mais le chemin reste long pour éradiquer complètement ces pratiques.

Le bizutage se définit comme l’ensemble des pratiques humiliantes ou dégradantes imposées aux nouveaux arrivants dans un établissement. Ces rituels peuvent prendre diverses formes : consommation forcée d’alcool, nudité imposée, simulacres sexuels, brimades physiques ou psychologiques. Depuis la loi de 1998, ces actes sont considérés comme des délits passibles de sanctions pénales.

Pourtant, en 2023, le CNCB recensait encore 23 témoignages officiels, un chiffre certainement bien en-deçà de la réalité puisque la plupart des victimes n’osent pas témoigner par peur des représailles. Ce silence entretient le cycle de violence et d’impunité.

| Type de bizutage | Exemples de pratiques | Conséquences potentielles |

|---|---|---|

| Physique | Brimades, privation de sommeil, exposition au froid | Traumatismes, blessures, épuisement |

| Psychologique | Humiliations, insultes, mise au pilori | Anxiété, dépression, isolement |

| Alcoolisé | Consommation forcée, jeux d’alcool | Coma éthylique, accidents, dépendance |

Étant parent ayant accompagné des adolescents vers l’enseignement supérieur, j’ai appris à reconnaître les signaux d’alerte : changements soudains de comportement, réticence à parler de l’intégration, marques inexpliquées ou isolement social. Ces indices doivent nous inciter à engager le dialogue avec nos enfants.

Comment reconnaître et dénoncer les situations de bizutage

Face au bizutage, la première difficulté réside dans l’identification des situations problématiques. Les organisateurs présentent souvent ces rituels comme des traditions inoffensives ou des épreuves nécessaires à l’intégration. Ils instaurent une pression de groupe qui rend difficile toute opposition.

Pour aider nos jeunes à distinguer l’inacceptable de la simple camaraderie, voici quelques critères permettant de reconnaître un bizutage :

- Le caractère obligatoire ou imposé des activités, avec menace d’exclusion sociale

- La présence d’humiliations publiques ou privées

- L’incitation à la consommation d’alcool ou de substances

- Des actes portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique

- Un déséquilibre de pouvoir entre anciens et nouveaux

Quand j’anime des ateliers sur ce sujet auprès des parents, j’insiste sur l’importance de préparer nos enfants à ces situations avant même leur entrée dans l’établissement. Cette préparation peut faire toute la différence face à la pression collective.

La dénonciation reste l’arme la plus efficace contre le bizutage. Les témoignages peuvent être adressés directement au chef d’établissement, aux associations comme le CNCB, ou faire l’objet d’une plainte auprès des forces de l’ordre. Dans tous les cas, documenter les faits avec précision renforce considérablement les chances d’obtenir justice.

Agir collectivement pour briser la loi du silence

La force du bizutage réside dans l’intimidation collective et la peur des conséquences. De nombreux parents me confient leur inquiétude : et si la plainte entraînait des représailles sur la scolarité de leur enfant ? Et si cela compromettait son insertion professionnelle future ?

Ces craintes sont légitimes mais ne doivent pas nous paralyser. L’expérience montre que les actions collectives sont bien plus efficaces que les démarches isolées. C’est pourquoi j’encourage toujours les familles à:

- Contacter d’autres parents pour vérifier si leurs enfants ont vécu des situations similaires

- Se rapprocher des associations de parents d’élèves qui peuvent servir d’intermédiaires

- Solliciter le soutien d’organisations spécialisées comme le CNCB

- Porter plainte collectivement quand plusieurs victimes sont identifiées

Certains établissements ont mis en place des pratiques exemplaires qui méritent d’être généralisées. J’ai ainsi vu des écoles où les directions réunissent systématiquement les nouveaux étudiants pour les informer de leurs droits et leur rappeler explicitement qu’ils peuvent et doivent refuser tout bizutage.

Ces initiatives portent leurs fruits lorsqu’elles s’accompagnent d’un véritable suivi et de sanctions en cas d’infraction. Une simple charte signée par les associations étudiantes ne suffit pas – il faut une vigilance constante et des conséquences réelles pour les auteurs.

Vers une culture du respect et de l’intégration positive

Au fil des années d’engagement sur ce sujet, j’ai constaté que les mentalités évoluent progressivement. De plus en plus d’étudiants rejettent ces pratiques archaïques et inventent de nouvelles façons de créer du lien.

Plusieurs établissements développent désormais des alternatives constructives aux bizutages traditionnels, comme des projets collaboratifs, des défis sportifs inclusifs ou des actions solidaires. Ces initiatives permettent de souder les promotions tout en valorisant chaque individu.

Quand nos enfants partent étudier loin de nous, nous pouvons leur rappeler qu’ils ont le droit et même le devoir de refuser l’inacceptable. Cette affirmation de soi constitue paradoxalement une force de caractère souvent plus respectée que la soumission au groupe.

Comme parents, enseignants ou citoyens, notre rôle est d’encourager cette évolution vers une société où l’intégration rime avec respect et bienveillance. Car au fond, lutter contre le bizutage, c’est défendre une vision de l’éducation fondée sur la dignité de chaque personne.